Le film Grave qui a pour héroïne une jeune femme aux pulsions cannibales est avant tout un coup de projecteur sur la sexualité féminine.

Une brebis se retrouve projetée parmi les loups. C’est ainsi que débute le film Grave de la jeune réalisatrice Julia Ducournau. Justine, issue d’une famille de végétariens, fait son entrée à l’école vétérinaire et y rejoint sa soeur aînée. Le film dépeint la période d’intégration des nouveaux étudiants avec son lot d’humiliations, de beuveries et de rituels…salissants.

Peu à peu, l’héroïne entraînée dans sa nouvelle vie, découvre l’indépendance, les excès, et perd sa virginité. Jusque-là, rien d’exceptionnel, me direz-vous. Sauf que Justine doit également composer avec l’apparition de pulsions cannibales de plus en plus prégnantes.

Sexe et féminité

Le plus « grave » dans le film n’est pas la violence de l’image. La réalisation léchée et bien menée ne tombe jamais dans l’écueil du gore outrancier ou de la violence gratuite. La caméra s’attarde sur les chairs, les muscles, la viande et les corps, animaux ou humains. Grave ne vous imposera pas de longue scène de cannibalisme sanglant.

Et pourtant, si le film vous prend au tripes c’est par son propos d’une pertinence rare. Peu d’oeuvres cinématographiques ont le mérite de s’intéresser à la sexualité des jeunes femmes avec autant de justesse. Car non, Grave ne parle pas de cannibalisme. Il parle de sexe, et de féminité.

Julia Ducournau nous propose une oeuvre traitant avant tout du parcours initiatique d’une jeune fille devenant femme, notamment dans son initiation à la sexualité et dans la rupture extrême avec les valeurs familiales (à savoir, le régime végétarien).

La réalisatrice fait d’ailleurs un clin d’oeil au film Carrie de De Palma, traitant de problématiques similaires, dès les premières minutes du film. Justine se retrouve aspergée de sang, supposément animal, par ses camarades bizuteurs. Le visage couvert d’hémoglobine de l’héroïne rappelle celui du personnage de Stephen King, mais ici, la blouse blanche remplace la robe de bal. Comme Carie, Justine tente de concilier sa différence bizarre et son désir d’acceptation par ses semblables.

Qui mange un boeuf mange une meuf?

Evidemment, le parallèle entre l’homme et l’animal, plus que justifié dans un contexte de consommation anthropophage, saute aux yeux. La zoophilie est-elle aussi condamnable que le viol? Qui mange un boeuf mange une meuf ? Le contexte de l’école de vétérinaire permet de dresser des parallèles visuels frappants, histoire de nous rappeler que nous sommes faits de chair et de sang. Les étudiants bizutés , rampant à quatre pattes, figurent des agneaux menés à l’abattoir.

Les repères sont posés, l’histoire que vous allez voir oscille entre retour à la bestialité et lutte permanente pour la dignité, entre nature et culture, instincts primaires et normes sociales.

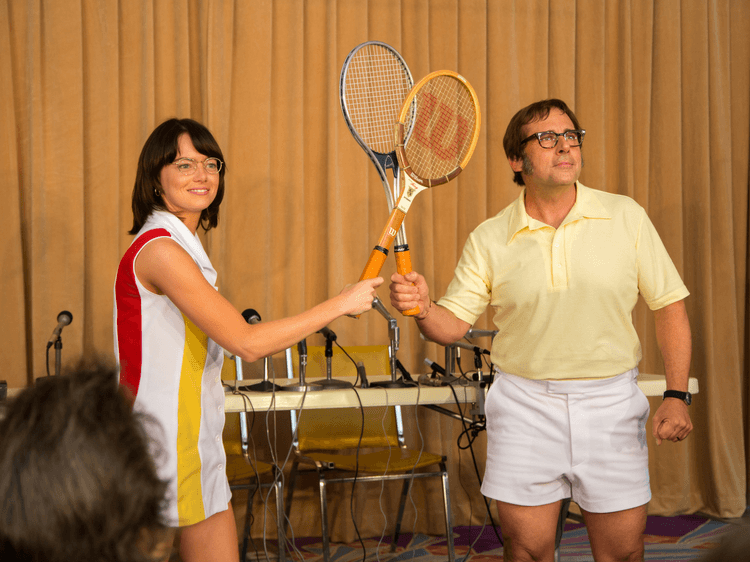

Image extraite du film Grave. Crédit : Allociné

Sororité toute en nuances

Le bizutage de l’héroïne est mené d’une main de fer par sa propre soeur qui la guide au travers de son rite initiatique. La jeune femme reproduit sur sa benjamine les codes d’oppression qu’elle a elle-même subis avec une violence dérangeante, voire un plaisir malsain. Une vision de la sororité toute en nuances, reposant aussi bien sur l’entraide et la transmission que sur la compétition sexuelle, la trahison, le conflit. Qui n’a jamais détesté sa frangine ? Une figure de modèle dévoyée qui mène l’héroïne sur le chemin tortueux de la libération de sa libido mais aussi de son acceptation du cannibalisme, les deux allant de pair tout au long du film.

Le sang qui macule la photographie de Grave est aussi celui des liens familiaux. Les blessures que les soeurs s’infligent l’une à l’autre constituant alors le pacte qui scelle leur secret mortifère. Leurs visages finissent par se confondre dans une scène empruntant à Psychose, marquant tant leurs différends irréconciliables, que leur relation fusionnelle.

Justine, à bien des égards, s’approprie une sexualité toute masculine dans son expression. Son appétit, physique et sexuel, est pulsionnel incontrôlé et incontrôlable. Lorsqu’elle réalise qu’elle a, au cours de la nuit, mangé son camarade de chambrée (c’est embêtant, voyez-vous), elle invective le cadavre : pourquoi il ne s’est-il pas défendu ? Question fréquemment posée, s’il en est, aux femmes victimes de viol.

Cette sexualité masculine qui, dans l’imaginaire collectif serait indomptable et inaliénable est ici transposée sur les pulsions cannibales féminines. Justine a une libido violente, meurtrière, qu’elle impose sans merci et que son partenaire lui refuse et lui reproche. La première fois que l’héroïne est confrontée à un acte sexuel, c’est en surprenant une fellation entre son colocataire et un amant, un acte de sexe oral, donc, qui préfigure l’anthropophagie (ne paniquez pas messieurs).

Ne dit-on pas « croqueuse d’hommes » ? Par le sexe, Justine détruit son propre corps mais aussi le corps de l’autre, jusqu’à la mort. Eros et Thanatos, on a rien inventé de plus vrai depuis.

Rite et marques

De par la violence de ses actes et de ses désirs, l’héroïne est un personnage monstrueux. Le monstre est, étymologiquement celui que l’on montre, que l’on expose, que l’on exclut. Et c’est pourquoi la notion de marque est omniprésente dans le film.

Des plaies d’eczéma envahissent le corps de Justine, comme le révélateur de la putréfaction corporelle et morale qu’elle vit. La marque de peinture imposée aux bizus dans un rite avilissant, comme la marque au fer rouge sur le bétail. Le sang tâche l’écran, les blouses, les visages. Mutilations, cicatrices sont autant de signes indélébiles de la marginalité et de l’horreur, du conflit fratricide cannibale. Cette obsession pour la marque que l’on pourrait rapprocher de celle de la Lettre Ecarlate de Nathaniel Hawthorne, met la femme libre au banc de la société.

Car le refus de se conformer à la norme oppressive est sévèrement puni. Pour exemple, la vidéo à caractère cannibale de l’héroïne, esthétique snuff movie, fait vite le tour des réseaux sociaux, référence à peine voilée au revenge porn et autres humiliations en ligne, exposant les comportements sexuels féminins jugés inacceptables ou avilissants.

Image extraite du film Grave. Crédit : Allociné

Hannibal Lecter dans un corps d’adolescente

La jeune actrice Garance Marillier est impressionnante dans son rôle de succube, avec son regard de Norman Bates féminin d’une inquiétante étrangeté, notamment lorsque elle dévore des yeux sont colocataire (avant de le dévorer au sens propre). Hannibal Lecter dans un corps d’adolescente. Ces yeux-là vous hanteront longtemps. En acceptant de devenir femme, Justine passe du statut de proie à celui de prédateur mais prend le risque de s’éloigner du troupeau.

Julia Ducournau abandonne son personnage et le spectateur dans une impasse. Aucune échappatoire possible. « Tu trouveras bien une solution ». Aux femmes de trouver un moyen de cadenasser leur inclinations pour ne pas être montrées du doigt. Sois sage, ou ne le sois pas.

Contrôle des instincts par le corps

En abordant, par métaphore, l’ultime tabou qu’est le cannibalisme, Julia Ducournau s’interroge la sexualité des jeunes filles, du danger qu’elle représente. Il s’agit ici avant tout de traiter du contrôle des instincts par le corps social, par le corps tout court aussi, d’ailleurs. Tout l’enjeu du film tient sur la restriction des pulsions de l’héroïne qui tente désespérément de ne pas croquer les croquants qui passent à la ronde.

Une image de l’injonction sexuelle faite au femmes qui doivent (se doivent ?) de contrôler leurs élans sexuels. Et sans trop vous dévoiler la dernière scène, somptueuse, on découvre que cette malédiction anthropophage est un héritage uniquement féminin. Un rappel du péché originel.

La femme en goûtant au fruit défendu, en bravant malgré elle l’interdit, se trouve maudite et condamnée à transmettre ce fléau à ses descendantes, laissant à la gent féminine le fardeau de négocier avec ses inclinations pour la chair, quelles qu’elles soient.

Amélie Lopes

DERNIERS COMMENTAIRES